一つの曲が完成するプロセスは

コンポーザー・ミュージシャン・エンジニアという異なる「耳」がひとつの音楽を作る

といった視点でも考えられると思います。

何が違うかというと、

コンポーザーの耳は音楽の構成を考え、メロディ、リズム、ハーモニーを駆使してリスナーにサプライズを体験させる。

ミュージシャンの耳は音楽にグルーブやエモーショナルな表現力を持たせる。

エンジニアの耳は各音源のバランスや音響的に完成度を高める。

とそれぞれの耳は聞いてるポイントが違うといったところでしょうか。

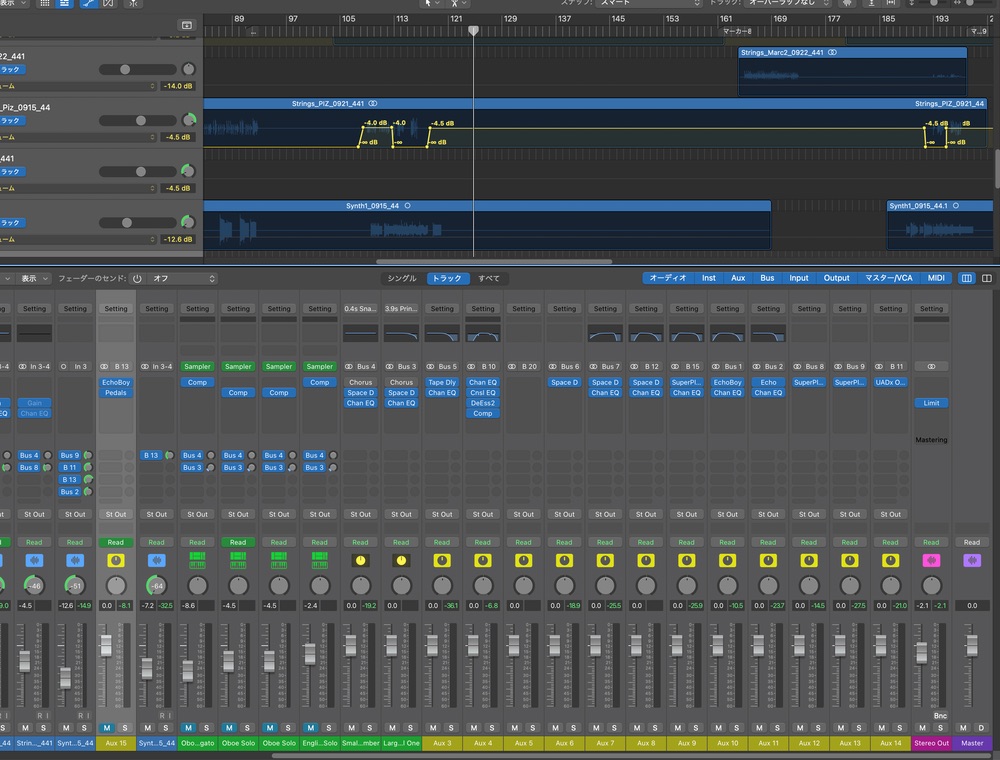

今週は「黄金の人生」のミックスを行っていました。(現在も継続中)

これまでコンポーザー、ミュージシャンに重きを置いて耳を傾けてきましたが、 エンジニアの耳を発動させるタイミングがきました。

ミックスとは一言でいうと「まとめる」ということになると思いますが、

ごく簡単にいうと、それぞれの音源にエフェクトでお化粧を施し、素材に立体感を持たせていくわけです。

ただし、何をゴールとするかがとても難しい。

60年代にフィル・スペクターという音楽プロデューサーが「Wall of Sounds」という 楽器を重ねて音の壁を作る作風を産み出しました。

プレートリバーブやエコーチェンバー(残響室)が深めのモノラルサウンドは味わい深いのですが、これをリファレンスとしてしまうと、分離されたミックスが主流の現代のリスナー(私も含めて)にとって、イマイチ古臭く感じてしまうのです。

ブランクの後の後期(70年以降)のフィル・スペクターサウンドはステレオ感もありながら、今聞いてもかっこいいのでリファレンスの一つとして参考にしています。

リファレンスが頭の中にあると到達する音のイメージは

それに向かって作っていけばいい!!

しかし簡単そうで、これがなかなかに迷うのです。

何故迷うのか?

私たちがなんとなくイメージしているのは60年代〜70年代のサウンド作りで

それがリファレンスとなるわけですが、当時のお化粧道具といえる機材のバリエーションが

限られていました。今はDTMの進化でプラグインソフトが無数にあり、

各ソフトの中にもプリセットがいくつもあるので、どこで、どう使うかに常に迷います。

今週は主にリバーブとディレイの作業をしていました。

人によってやり方は違っていると思いますが、

私の場合は迷いに迷って、選びに選んで、12種類のプラグインを立ち上げて、各トラックごとにお化粧をしていきます。

12以上は増やしません。数を制限することは迷わないための知恵です。

今週はここまで

次回につづく