暑いのは苦手だけれど、汗をかいた日の出来事は、あとになって何故か懐かしく、

良い思い出として補正されている気がします。

これは自分だけの感覚なのか。

──いくら良い思い出になるとしても、暑い中で音楽制作をするなんて、絶対にやりたくない。

とはいえ最近、エアコンの送風音が耳につくようになり、録音中は仕方なく電源を切ることにしています。

室温がじわじわと上がるなか、「黄金の人生(仮)」のAメロ・Bメロにコーラスを加える作業を進めました。

この曲のリズムは「食い(くい)」を意識しています。

「食い」とは何かというと、たとえば4拍子の曲で、

通常「ワン、ツー、スリー、フォー」と音を置くところを、

「ア、ワン、ツー、スリー、フォー」と、

前の小節に引っ掛けるようなタイミングで音を入れることです。

私はこの“食い”が大好物で、これまでの曲でも息を吸うように、自然と多用してきました。

もしかすると、普段の会話の癖にも、こうしたリズムがにじみ出ているのかもしれません。言葉を話すという行為自体に、音楽的な構造があるのだとしたら…

話が脱線しそうなので、制作の話に戻ります。

今回の作業では、まずピアノで基本となるコードを鳴らし、

その和声を軸にコーラスやストリングスの絡みを構築していきました。

この作業はまるでパズルを組み立てるようなもので、いつも苦労します。

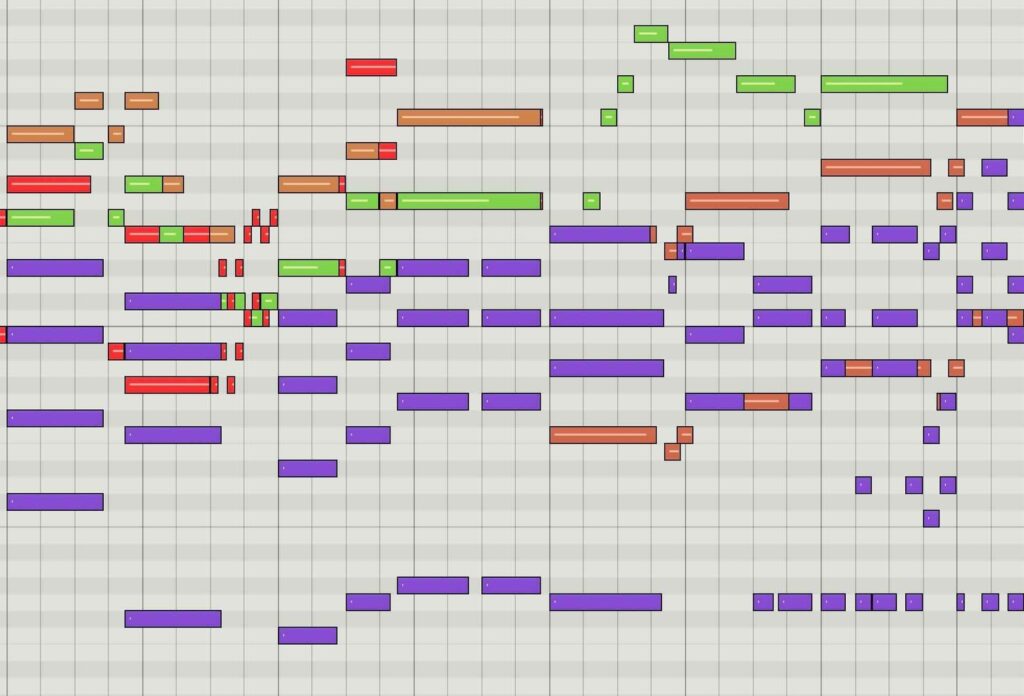

ただ、Logic Proには選択したトラックを重ねて視覚的に確認できる機能があり、

音のぶつかりなどをチェックするには便利です。

でも、便利すぎるツールに頼って、機械的に修正(当てはめる)していくと、つまらなく感じてしまうのです。

そういう時は、気持ちのいいメロディの流れが見つかるまで、何度でも試してみます。

音域を保った3度でハモったり、対旋律でアプローチしたり

1音変えるだけでニュアンスがガラッと変わるのですが、その良し悪しは自分の耳を信じるしかありません。

気づかないうちにおかしなことになっていて、谷口くんの客観的な指摘に助けられることも、しばしばあります。

そんなふうにして、A、Bパートの“風呂敷”を広げたら、あとは「さあ行ってこい」とばかりに、

谷口くんが作るサビへとバトンを渡します。

黄金の人生(仮)のコーラスパートはそんな感じで作っています。

今週はここまで。

次回に続く